当代青年吃货神器:“电子榨菜”为什么这么香?

发布时间:2022-12-07 09:26:49作者:顺晟科技点击:

后宫战斗剧?美食纪录片?高能悬疑电影?选择什么样的内容来配餐,几乎成了当代网民,尤其是年轻人的饭前必备品。有时候,甚至因为他们找不到满意的“电子榨菜”,这顿饭就没意思了。

本期全媒体学堂(ID:quanmeipai)将通过读者调研反馈的数据,简要梳理“电子榨菜”的基本属性和特点,分析大家消费“电子榨菜”的背后反映了哪些信息需求。

什么是电子榨菜?人们是怎么吃的?

“电子榨菜”是指视频、文章等。你边吃边看。这些内容和榨菜一样,具有很强的食用功能,甚至有网友称之为“扫饭”。在剧荒的时候,随便打开一个社交媒体平台,总能找到网友精心挑选的电子榨菜清单。除了追剧和综艺,有时候原片的反应视频也可以作为做饭的神器,被称为“榨菜中的榨菜”。[1]

图片来源:小红书里,网友讨论电子榨菜。

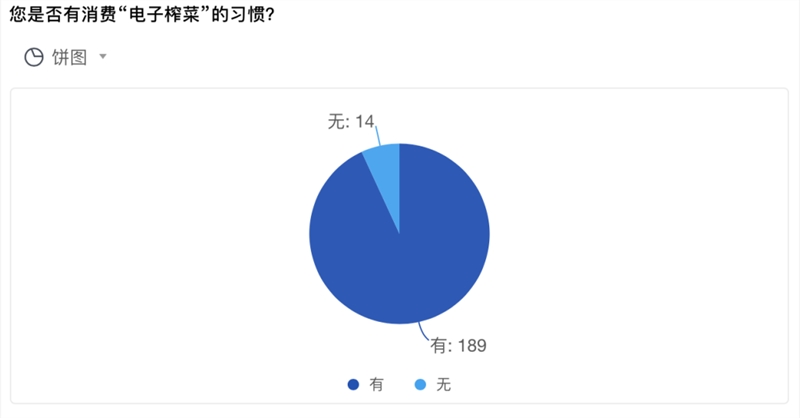

上周,全媒体学校发起了一项以“电子榨菜”为主题的读者小调查,收集了203份回复。统计结果显示,约93%的人有消费“电子榨菜”的习惯。可见,消费“电子榨菜”已经成为当代网民的大趋势。

图片:全媒体学校

从这个统计数据中,我们可以简单总结出“电子榨菜”的基本属性和特征。

一顿饭刚刚好!

“电子榨菜”是年夜饭的调味剂,自然不能独霸。一顿饭的时间大概是15-45分钟,正好可以消费一个“电子榨菜”。

这个调查数据印证了这一点。65.5%的受访者选择每次花15-45分钟在“电子榨菜”上。这段时间边吃边看,既能缓解日常工作学习的焦虑,又不会花太多时间影响正常的工作学习。

图片:全媒体学校

要甜凉,但不要太辣!

其实电子榨菜可以分很多类。青春偶像剧容易看还是甜恋综艺容易看?选择能让人捧腹大笑的脱口秀综艺还是爆笑的宫廷剧?这是见仁见智的问题。

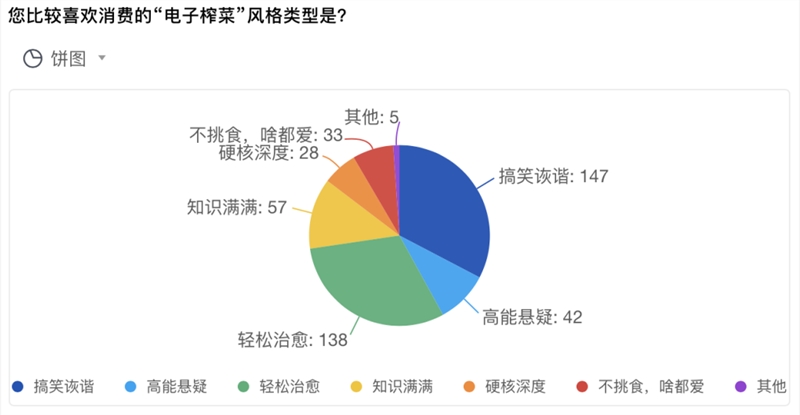

数据显示,在消费“电子榨菜”的风格类别中,68%的受访者选择轻松治愈,72.4%的受访者选择搞笑诙谐。

相比之下,高能悬疑太烧脑,可能不太配饭。这些“电子榨菜”大多是侦探悬疑,跌宕起伏,线索环环相扣。如果在吃饭的时候看,必然会因为无法集中思想而影响观剧体验。还是因为画面太暴力太血腥,吃饭的时候看不下去。

以上两种风格的《电子榨菜》有时候不仅影响吃饭,剧中的故事情节甚至可能会纠结我们的工作和学习。这也在统计数据中得到了有效的证实。受访者中,喜欢高能悬疑类型的仅占20.6%,喜欢硬核深度类型的仅占13.8%。

图片:全媒体学校

吃,当然是视频最好闻!

巴西圣保罗联邦大学和荷兰乌特勒支大学的联合团队研究发现,边看剧边吃东西不仅味道鲜美,还会不小心吃多了。本文测量并分析了实验志愿者在使用智能手机、阅读杂志和不看东西三种状态下的用餐行为。结果显示,在有干扰因素的情况下进食,总热量摄入增加15%,脂肪摄入更高。

相较于文章、博客的单一模态话语,视频《电子榨菜》利用“多模态话语”——图像模式、文字模式、声音模式3354调动观众的两个主要感知通道,即视觉和听觉通道,展现图像、色彩、音乐等符号系统产生的效果,再多模态的累积效益,让观众在吃饭的同时获得丰富的视听体验。[2]

在本次调查中,我们也可以清楚地看到,受访者经常消费的“电子榨菜”类型多集中在电视剧、综艺、短视频、电影、纪录片等领域,涵盖了短视频、中视频和长视频等多个领域。

图片:全媒体学校

除了消磨时间,电子榨菜有什么用?

边吃饭边看剧是互联网时代特有的吗?当我们仔细回顾电视时代人们的观看行为时,我们不难发现,在互联网普及之前,我们习惯于围坐在电视机前,一边吃饭一边看戏。

还记得小时候,抱着饭碗在电视机前看《今日说法》。slogan,那个一点一滴记录着中国法治进步的人,至今还在我耳边回响。惊心动魄的情节,伴随着诡异的音乐,至今记忆犹新。

图片:豆瓣

消费“电子榨菜”的行为,与其说是一种上升趋势,不如说是从电视时代形成的习惯的延续。然而,除了只是打发时间,互联网时代的“电子榨菜”被赋予了更加复杂的社交特性,比如:陪伴社交,减缓孤独;参与弹幕互动,构建“拟态关系”,是“电子榨菜”背后的行为和心理逻辑。

满足社会需求

“消磨一个人吃饭的无聊感”“放松,一个人吃饭很无聊”……当被问及消费“电子榨菜”的原因时,受访者给出的答案中有两个关键词:无聊和独处。

国家统计局第七次人口普查数据显示,2020年我国共有49416万户家庭,其中1.25亿户为一人户,占比超过25%。从结构上看,我国目前的一人家庭主要由两部分组成,一部分是老人的一人家庭,即老人的一人家庭,另一部分是年轻人的一人家庭。[3]

中野在《现代人的信息行为》一书中,用“集装箱人”的概念描述了现代人的行为特征。[4]他把当代年轻人比作一个“罐头状”的容器,把自己包裹起来,不愿意与外界有太多的社交,于是“社交恐惧症”成为很多年轻人共有的症结。

但人是群居动物,如果长期不参与社会交往,就会感到孤独。所以,人们总会寻求一些新的方式来满足最基本的社交需求,“电子榨菜”就是选择之一。

一份美味的“电子榨菜”,视频中的画面和声音,会给观众带来视听感官的双重刺激,足以填补一个人吃饭时的空虚和孤独。大多数受访者认为,食用“电子榨菜”是为了丰富吃饭的时间。

通过弹幕的虚拟存在来构建仪式感。

“每次吃饭,看这个就胃口大开”,这是来自某美食纪录片的弹幕;

“吃饭,恶心死我了”,这是高能悬疑剧中网友的吐槽;

“晚饭的背景音,天天爱”,这是龚都剧迷的互动.

从弹幕内容可以发现,观众在消费“电子榨菜”的同时,也乐于成为互动生产者。

柯林斯在其著作《互动仪式链》中提出了互动仪式链理论,认为互动仪式的发生需要四个条件:身体的共存、仪式的进入机制、共同的焦点和共享的情感体验。[5]

梳理“电子榨菜”的仪式建构,可以发现这样一条清晰的路径:

首先,“电子榨菜”的消费者通过弹幕完成了虚拟存在;

其次,虚拟空间形成了一个“共同焦点”。观看同一风格类型的“电子榨菜”的观众,往往有着共同的情感联系,而弹幕则提供了自我情感表达的出口和渠道,同时也使他们获得了同一利益群体的身份认同。

最后,诸如“坐标北来的贺电”、“云南举起手来”、“内蒙古来的贺电”等弹幕,往往出现与地理定位相关的内容,很容易让观众跟风。这种贴着地域或学校标签的交流互动方式,可以有效拉近屏幕内外的情感距离,让他们产生强烈的归属感和收藏的乐趣

这种仪式感和电视时代有关系,但又略有不同。我们以前都是《今日说法》吃午饭,或者一边看春晚,一边和家人聚在一起吃年夜饭。然而,这些场景中的大多数是关于亲戚和朋友的物理存在。如今,独居的人越来越多,“集装箱人”更愿意以虚拟的存在感来满足自己的情感空缺,与来自世界各地的陌生人建立“拟态”。

“电子榨菜”风靡一时,别忘了媒体的助推。

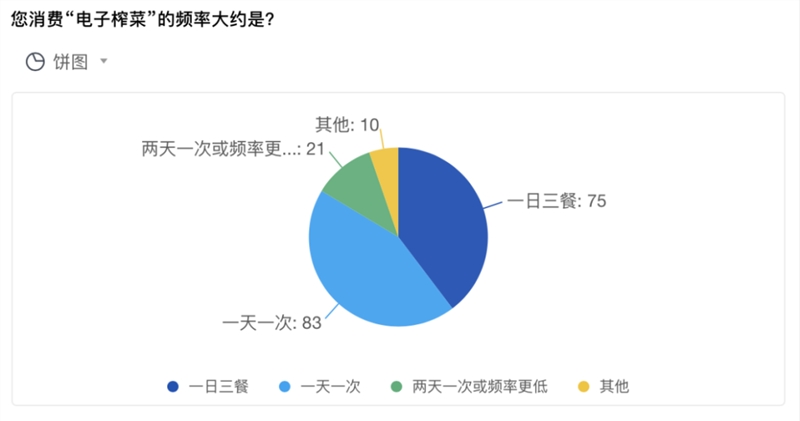

当被问及消费“电子榨菜”的频率时,77.8%的受访者表示一天要消费一次以上,近一半的人选择一日三餐。这一数据直接印证了“电子榨菜”对当代网民(尤其是年轻人)日常生活的渗透。

图片:全媒体学校

“环境影响,如果不看点东西,只吃东西显得格格不入。”对于消费“电子榨菜”的原因,有受访者给出了这样的回答。回想一下,你是不是也经常看到这种情况?办公室里,同事围坐在一起吃饭,开心地聊着最新热播剧……这个时候,“电子榨菜”就是一种社交货币,办公室里的“社交牛”一定有最全的“榨菜清单”。

我们不禁要问,为什么有人一日三餐都食用“电子榨菜”?是谁帮助“电子榨菜”成为炙手可热的社交货币?

一方面,各大视频平台的量产,加上社交媒体的议程设置,使得“电子榨菜”成为内容消费市场的“顶流”。根据广电总局发布的《2021年全国广播电视行业统计公报》,2021年电视剧194部,6736集,电视节目7.52万小时。全国播出电视剧20.89万部,播出电视节目884.33万小时,同比增长1.28%。【6】如此庞大的视频资源持续为观众输出“电子榨菜”。

另一方面,社交媒体为“电子榨菜”的流行提供了肥沃的土壤,其互动性、匿名性、时效性等特点加速了“电子榨菜”成为社交货币的速度。而且,随着社交媒体的普及,原本看似已经成为经典的电视剧也一直很受欢迎。比如每隔一段时间,像《甄嬛传》 《武林外传》这样的剧就会通过微博、小红书等平台一次又一次地走进年轻人的视野,甚至有人感叹“这些剧都被我惯坏了”。

当然,平台和创作者当然不会忽视社交媒体的红利,所以我们可以看到很多电视剧或者综艺节目都会用“电子榨菜”来设置议程话题来推广内容。

图片:新浪微博

不过话又说回来,综艺、剧千千万,要包浆是很难的。

虽然每年各视频平台的海量输出都很惊人,但真正能抓住观众眼球,值得重复的作品屈指可数。

我们不妨仔细盘点一下那些包浆上桌的“电子榨菜”。偶尔标新立异也会有意想不到的收获,但大多数作品的成功都源于精良的制作、扎实的演技和缜密的剧情。说到底,优质的内容才能让受众频繁观看新鲜事物,激发其二次创作和持续跟进的热情。

所以,在兵家必争的影视内容领域,或许精准的用户画像、量身定制的剧集、精耕细作的运营模式,才能让“电子榨菜”成为“电子美味”,才能让用户满意,达到更好的市场效果。

(报告)

- 上一篇 : 吃甜瓜经济学吗?直播电商的“底色”是娱乐大众

- 下一篇 : Tik Tok携手饿了么 本地生活大战开始!