我奶奶开始用红宝书的时候 我就觉得搜索引擎不好用

发布时间:2023-03-08 09:22:52作者:顺晟科技点击:

打开浏览器,输入百度,翻找检索到的结果。

这一系列的动作,成了差评师遇到不懂的东西时的下意识反应,一种从小学发展到现在的肌肉记忆。

但是从去年开始,我一直在强迫自己改变这个习惯。

这并不是因为所谓的广告或者垃圾信息,而是在我一次次一无所获之后,我得出了一个结论:传统的搜索引擎真的开始找不到我想要的东西了。

比如前两天去看了笑果的脱口秀。我担心目的地不好停车,就让朋友提前查了一下。

结果他没有打开百度,甚至没有打开高德的地图,而是直接打开了app:

小红书

当时我就有点疑惑:“小红书怎么能找到这么具体的东西?”

五秒钟后,我的脸被打了。

一个帖子指出了高德的错误,并提供了解决问题的正确路线。

事实上,用小红书做搜索引擎,正在成为很多网民的下意识操作。

再讲一个场景。如果你是上海人,就拿不到港澳通行证。你现在应该做什么?

常规操作就是去百度查一下,然后大概率会触发一个土豪的回答,很老套很老套。归根结底,你必须给自己打电话,问自己:

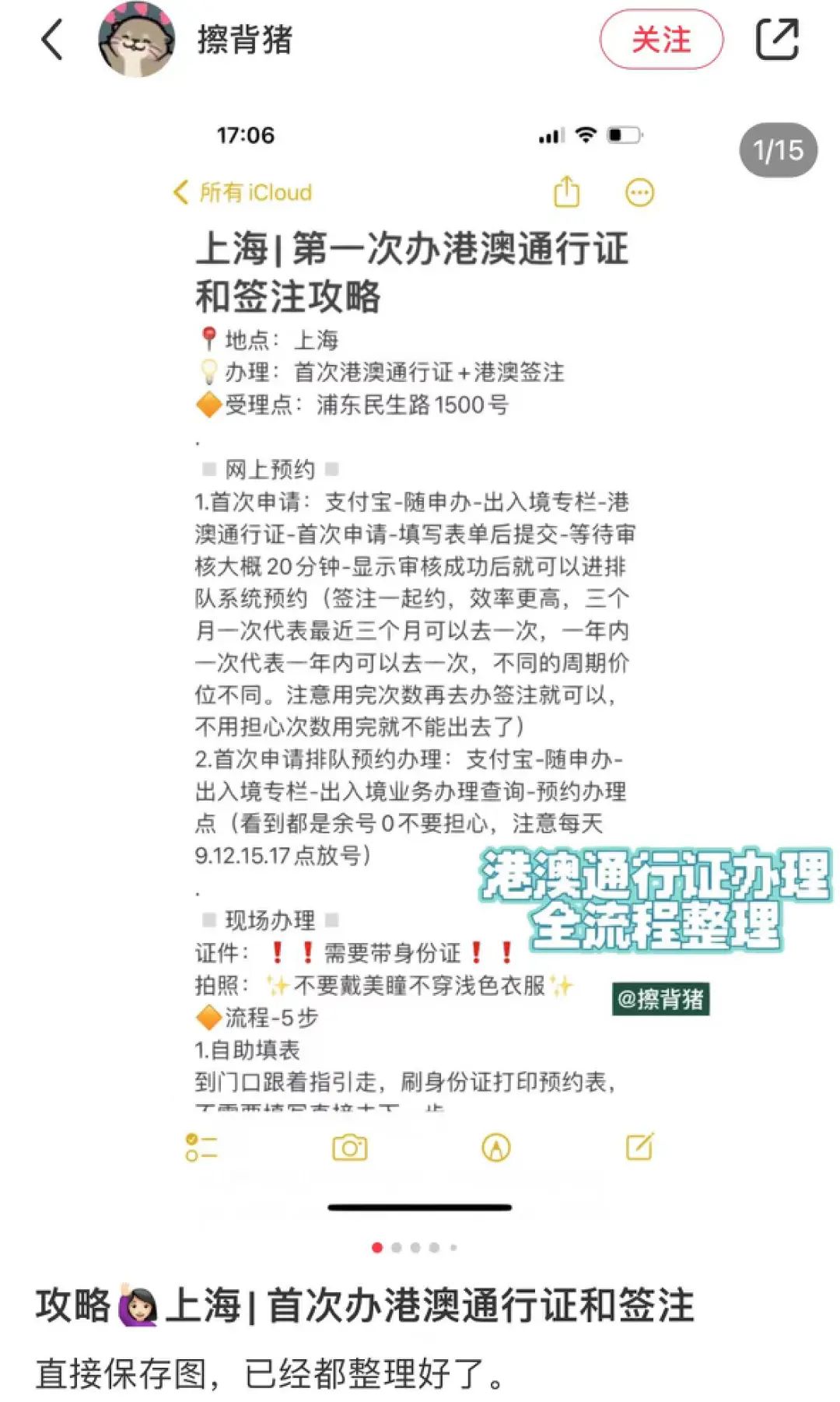

但是如果你在小红书上搜索,你会直接找到网友总结的一套最新解决方案,包括时间地点的考虑,甚至会告诉你不要戴美容隐形眼镜:

这种回答会让大家觉得更有收获,因为大部分不是政府拟定的万能答案,而是很多普通网友根据个人经历、困难、雷区总结出来的经验,也是针对普通人的。

只有普通人更了解普通人。如果这类内容的量达到一个数量级,就能覆盖大部分人的需求,给你一种什么都可以去小红书问的既视感。

之前君的AirPods Pro差评,想换个新的。我不知道如何操作它。我一打开红宝书,很多人争着教我“动手”,说得很详细。

为了让你更好的理解,很多用户会以表格的形式卷起来。你做图文,他拍视频。你说把主要步骤说出来,那我就把细节碾碎喂给用户。

但是作为一个内容平台,我相信在小红书上最常见的操作就是向下滑动,阅读算法推荐的新鲜内容。

但就差评的直观感受而言,小红书就像一本实时更新的百科全书,也是如此。如今,小红书的日搜索查询量接近3亿次。

这个“盛况”是怎么来的?

差评师觉得每个人都有表达的欲望,都想被另一群人听。小红书、Tik Tok等内容平台正以自身庞大的流量池和巧妙的算法机制不断满足这种精神需求。

首先是个性化。无论你有多少粉丝,无论你的问题有多小,在算法的揉捏下,你依然可以轻松找到相同的爱好。

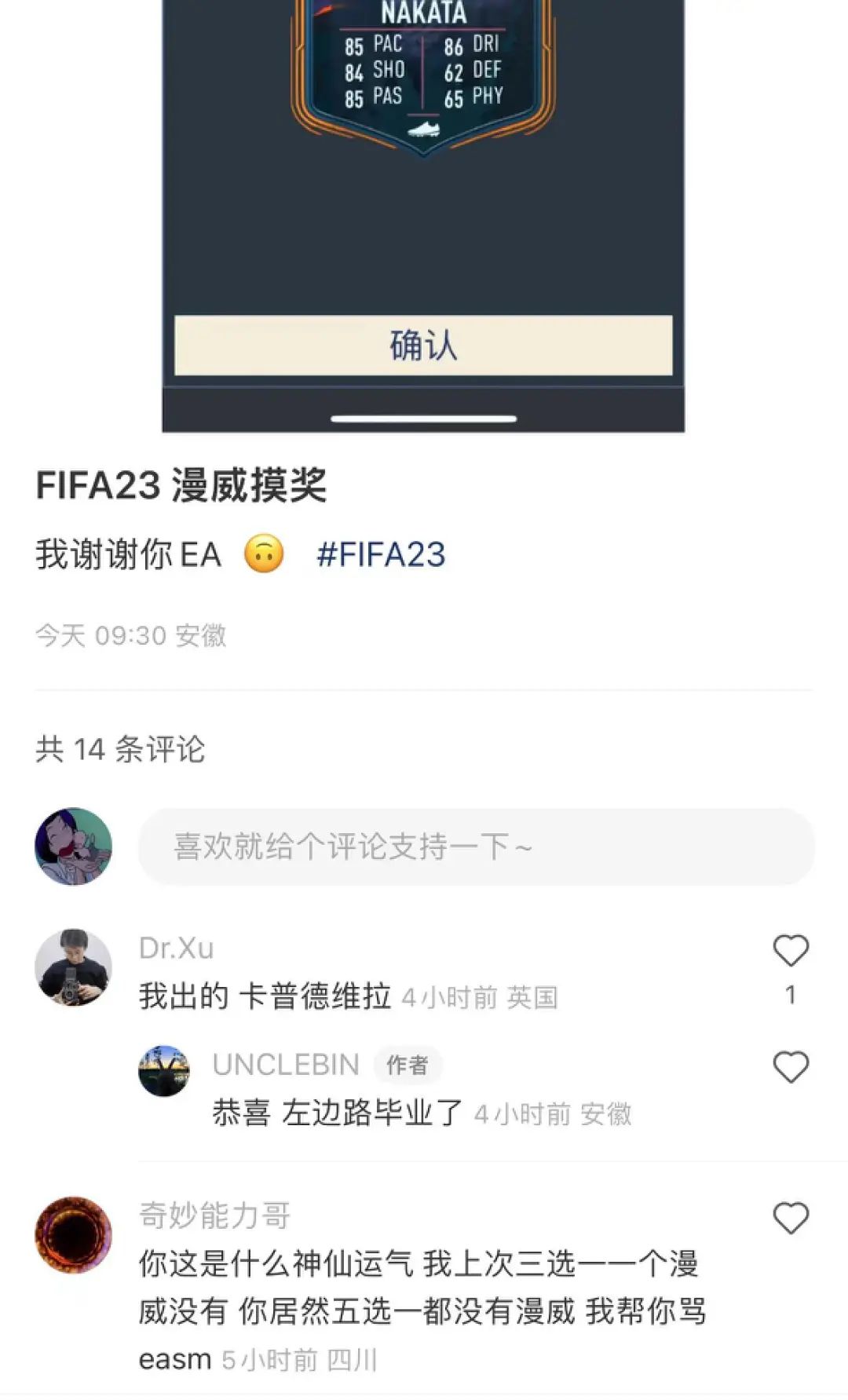

比如经常被差评师玩的FIFA,如果你是一个初露头角的新玩家,你可能在Web1.0时代找不到发帖提问的地方,但是现在你随便在小红书上发帖,就会引起小范围的讨论。

第二是生活,不同于“精英”时代。受欢迎就像一场大考。

想火吗?你得像财神宁和岳明一样博学,或者像罗永浩和Papi酱一样幽默,或者像巴巴一样极端,对自己狠一点。

但如今,哪怕只是记录你的生活,一个实用的技能,或者发出去旅游的照片,写点游记,甚至拍拍你的猫,就可以互动了吗?

很多时候,哪怕只是在账号里发一条踩坑的经历,也可能触发算法推流,被人看到,被人欣赏,引起讨论,在小范围内流行起来。

这也使得很大一部分用户不会像大V那样担心内容的质量和深度,而是只要看到有意思的东西就会去完成,然后被算法总结。

最后当然是实现了。所有优质内容不赚钱都是空谈。

在小红书或者Tik Tok,一个有一万粉丝的号大概可以报500元一个广告。虽然不多,但在这个崇尚追求副业的时代,分享生活能赚点小外快,已经成为很多用户的“期待”。

某新潮购物平台的产品推广告诉差评师,在小红书里,2000个粉丝就能收到好的推广。之前他们放进去的一个账号只有200多粉丝,但是因为某个笔记阅读量很高,放这样的账号还是能起到很好的引流效果的。“那一次博主光引流就赚了1000多块钱,这还不算推广费。”

更何况,在相对公平的算法机制下,2000粉的目标似乎触手可及,这让大量非媒体从业者,在意外尝到算法推荐的甜头后,努力做内容,保证生产到户,为平台的内容生态而努力。

毕竟,一场鱿鱼游戏是公平且无风险的。谁不想尝试一下,告诉我你最懂什么?

相比之下,百度过去的经验和知乎的今天,都陷入了“创作者流失”的困境。短期为爱发电难以保证内容的持续生产,平台月活跃度下降只是时间问题。

内容平台通过抓住人类的生存需求和心理需求,极大地获得了内容优势,内容优势又进一步满足了人类的“懒”心理,服务于其他用户。

那么问题来了。搜索引擎是从海量互联网资源中获取信息的最高效、最便捷的方式。很久以来,大家都是这样玩的。为什么会逐渐选择内容平台?

等等,用搜索引擎真的有效率吗?

现在的搜索引擎充斥着各种各样的广告,以及用户需要辨别的混杂信息。很多时候,你得练就一双慧眼,像侦探一样,一层层扒开干扰项,才能找到优质内容。

有时候,即使你练就了一双慧眼,也不一定能找到优质的内容。

Web1.0时代,是满足大家咨询需求的网站。

想玩游戏?搜3DM和游侠,想看新闻,去新浪搜狐,想查一些专业知识,去道客巴巴,但是现在情况不一样了。

2020年,人们有一篇文章《外卖骑手,困在系统里》,叫做刷屏,各大媒体都有一定程度的跟进,但是你在搜索引擎上找不到微信官方账号的原文。

百度,必应,谷歌都是这样。

除非你用腾讯小儿子——的搜狗引擎。

来源是《人物》 和《每日人物》是同根同源的家族。

从商业化的角度来看,这无可厚非,因为内容对于平台来说是一条“护城河”,是一种商业资源。

不仅是微信,淘宝、微博、抖音短视频都是拒绝搜索引擎抓取的。

但当它最终登陆搜索引擎和普通用户时,却非常难受:能够被索引/搜索到的高质量内容越来越少。

一方面可以搜索到的优质内容较少,另一方面大众对优质内容的要求更高。

十几年前,人们不依赖互联网。对搜索引擎的需求主要是“指南”。我想玩游戏。我应该去哪里?想听音乐应该去哪里?

过去的网友可能很难想到,未来会有人在网上搜索别人的婚礼筹备经验来完成自己的婚礼。在算法的推荐下,一些非紧急的泛意向会被唤醒,然后在这些社交平台上行动(增加浏览量,提高月活等。).

在一套新技术的培育下,人们的搜索需求变得丰富起来,更多时候是有具体详细的知识/生活需求。

我们来简单感受一下。

比如你想了解猫下巴上的黑点是什么?搜索引擎的回答好像很硬。他们链接了专业兽医网站,邀请专业医生回答。说实话,答案本身没什么问题。

但搜索行为为什么会被重塑,更深层次的逻辑是,在移动互联网时代,个人的价值被放大了,产生了Tik Tok、知乎、小红书、b站红人、大V、博主、UP主。

所以,有限的内容链接永远无法在无限的内容平台上发挥作用。如果一千个人去寻找一只猫下巴上的黑点,就会有一千只不同的猫,一千种需求。

比如我怎么分辨我的猫是不是黑下巴?有没有图片或者视频可以参考?我的猫有多严重?该不该吃药?如何使用药物?

但是如果在内容平台上搜索呢?

你可以看到1000万只猫的黑下巴,以及它们的主人是如何对待它们的。如果不了解详情甚至可以留言提问。

当然这里也要提一下,内容平台还有很多广告,需要的是“柯南”。

如何选择,答案已经出来了。

当然,除了“大而全”的平台,也有一些垂直平台可以帮你获取信息,比如用丁香园搜索医疗问题等。很多游戏、学术、新闻网站依然没有停下脚步,但整体重心也转向了流量和收入更高的移动端。

仔细想想,互联网在普及之初最提倡共享,但在这个信息爆炸的时代,无数开放共享的信息并没有最终聚合起来,而是被割裂在自己的孤岛上,等待我们这些老网民重新学习如何使用APP完成信息检索。

看起来效率不高,也不体面,但这个趋势是不可逆转的。

(报道)

- 上一篇 : 无能的市场部、抖音(抖音)不能自行广播

- 下一篇 : 3亿用户 一张照片 7个创业项目